お通夜や葬儀などで、会社の同僚や友人など参列者から受け取る御香典。身内に不幸があることはそうそうありません。なので御香典を受け取ったあとには何をすればいいのかわからないという人もいるでしょう。この記事では、御香典を受け取ったあとにするべきことについて解説していきます。 地域や宗教によって違いはありますが、この記事を読めば知らずしらずのうちにマナー違反をしてしまうことはないでしょう。非常識なことをしないためにも、最低限押さえておきたい礼節を理解しておきましょう。

最終更新日:2025年2月25日

香典返しとは?

香典返しとは、お通夜や葬儀で故人にお供えしていただいた香典へのお返しのことをいいます。

昔は、身内に不幸があった時、親戚や親しいご近所の方々が集まって故人の供養をしていました。

それが現在では集まる場所や時間が合わないと理由で「香典」や「お供え物」という贈りものに形を変えて、葬儀などで香典を贈るようになったのが香典の始まりです。

香典には、大切な家族を亡くした遺族を励ますという気持ちが込められており、香典返しの際にはその気持ちにお返しするという形で無事に法要を済ませることが出来た報告を兼ねて贈ります。

香典返しを贈る時期は?

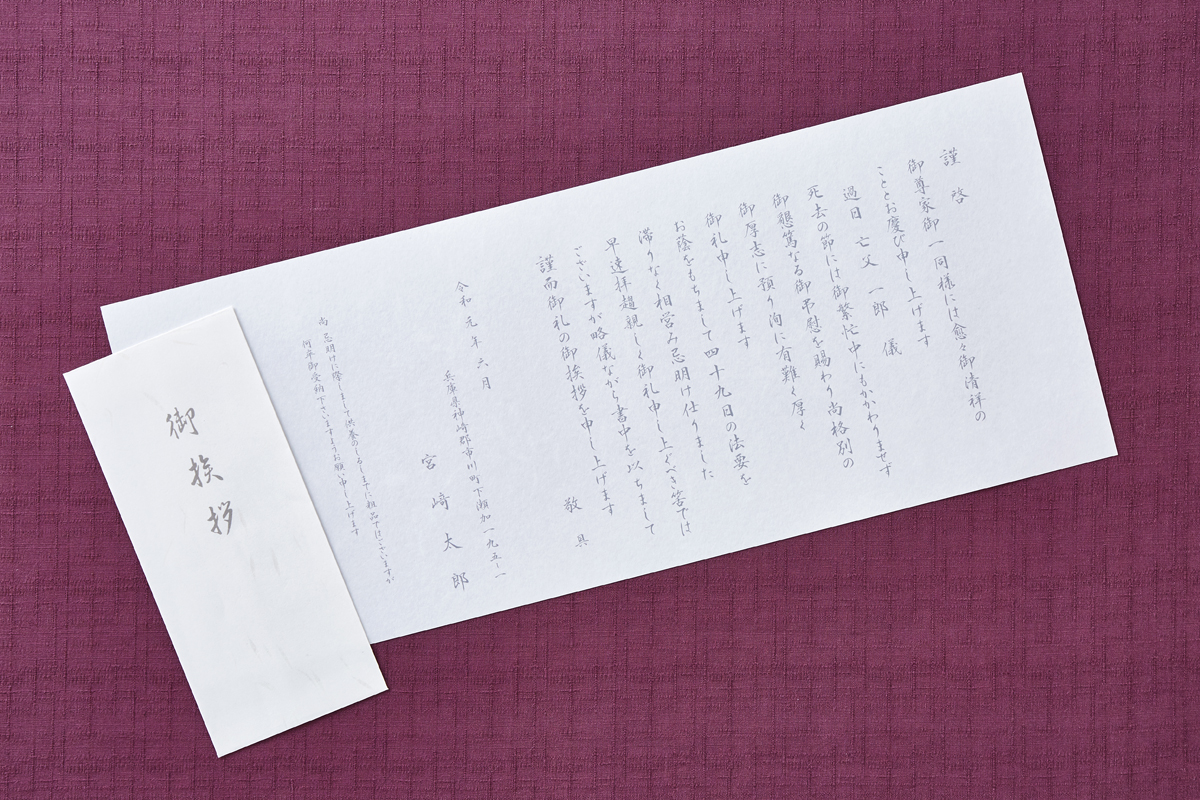

香典返しは、四十九日の法要が無事に済んだことを報告する意味を持っているので、一般的には四十九日を過ぎたあとから贈ります。地域によっては「即日返し」といって、当日にお返しをする場合もありますが、一般的には四十九日後に渡します。 四十九日が過ぎることを「忌明け」と言い、忌明け後に香典返しを贈ることがマナーとされています。香典返しは、喪主が直接持参して挨拶とともに手渡しするのがマナーです。しかし最近では、香典返しを郵送で直接自宅に届ける人も多いです。

お返しをしない場合の対応など、香典返しを贈る時期については、以下の記事で詳しく説明しています。

香典返しの相場は?

香典返しの相場は、頂いた香典の半分~3分の1を贈るのが一般的です。

「半返し」という言葉があるように、お祝いに対する内祝いと同様、頂いた金額の半分の金額の品物を贈ります。

例えば、10000円の香典をもらった場合は5000円、1万円以上の場合は3分の1程度でも問題ないでしょう。

香典返しの相場や、香典のお金に関するマナーについては、以下の記事で詳しく説明しています。

香典返しにはどんな熨斗をかければいいの?

香典返しは、熨斗(のし)を掛けて贈るのがマナーです。

仏事用の熨斗紙には、黒白のしと黄白のしがあり、関西では一般的に黄白の水引の熨斗が使用されています。

関東では、一般的には黒白のしが使用されますが、一周忌までは黒白を使用し、それ以降は黄白の水引が使用されるケースもあります。

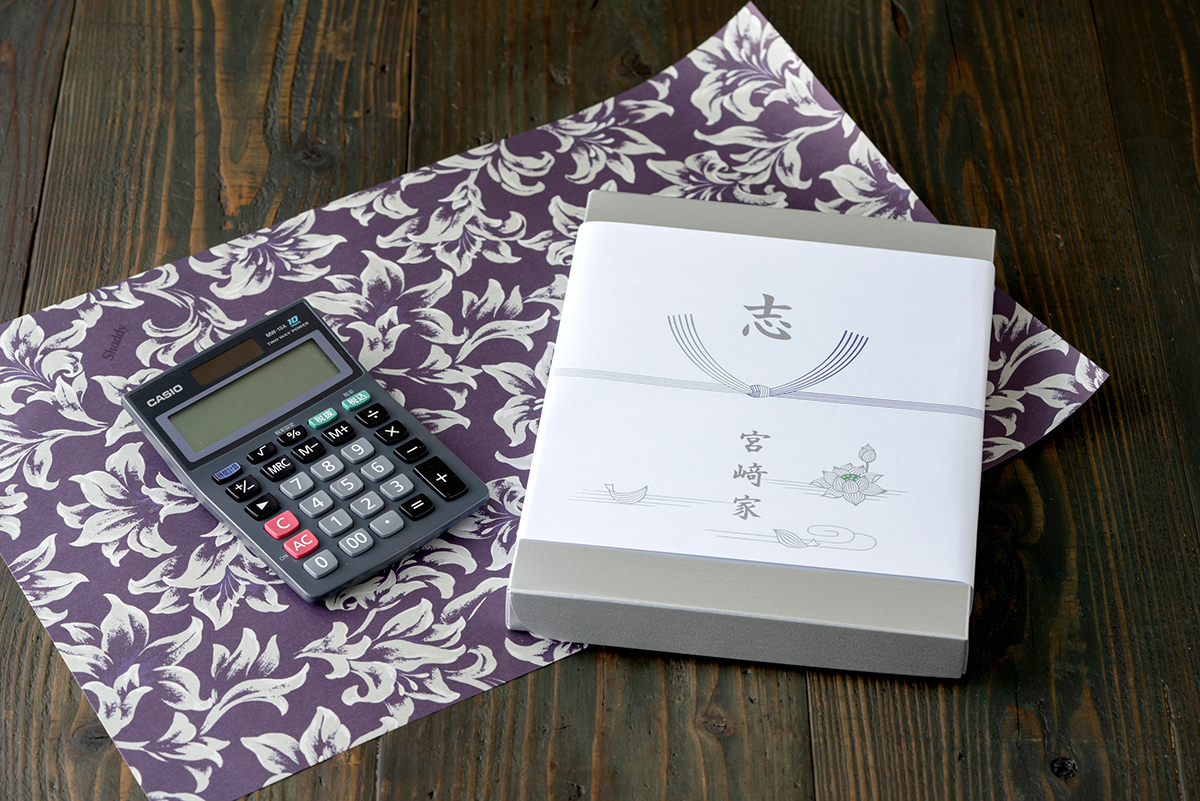

熨斗の表書きは、水引の上に「志」と書き、のし下には名字のみを書き記します。

フルネームを書く場合は喪主の名前を書きます。

関西地方では、「満中陰志」と書くのが一般的です。

香典返しの品物に掛けるのしについては、以下の記事で詳しく説明しています。

香典返しの気になるギモン

ここでは、香典返しの基本的なマナーとは別に、気になる疑問を解決します。

こんな場合どうすればいいのだろうというケースも、詳しく解説していきます。

香典が高額の場合は?

故人と生前に親しくしていた人の中には、葬儀に高額な御香典を持参する人もいるでしょう。

高額な御香典を頂いた場合は、香典返しの品物に添えて商品券を贈ると良いでしょう。

香典返しにカタログギフトを選ぶ場合は、高額なコースがあるカタログギフトを選ぶのもおすすめです。

国産牛が掲載されているもの、体験ギフトや旅行券が掲載されているものは比較的高額なコースまである場合が多いです。

高額な御香典を頂いた人の中には、身内からという場合もあるでしょう。

親戚や身内からの高額な御香典は、援助の気持ちも込められていることが多いです。

その場合は、半返しといったマナーにとらわれず、気持ちだけお返ししても問題ありません。

香典返しに商品券を贈る際のマナーや注意したいことについて、以下の記事で詳しく説明しています。

また、高額の香典に対するお返しの方法や守るべきマナーなどについては、以下の記事を参考にしてみて下さい。